「これ、本当に必要?でも、今逃したら買えないかも…」

そんなふうに、買うかどうかで迷ってスマホ画面を見つめ続けた経験はありませんか?

気になるアイテムやサービスを見つけたとき、ワクワクする気持ちの一方で、「また無駄遣いになったらどうしよう」「勢いで買って後悔したくない」という不安が押し寄せてきます。

そして、画面を閉じても頭から離れない——。それは、あなたが“ちゃんと納得できる買い物”をしたいと願っているからです。

実は「買うか迷う」という状態は、あなたが衝動に流されず、自分と丁寧に向き合おうとしているサインでもあります。

この記事では、買うかやめるかを悩んでいるあなたが、「納得できる判断」ができるようになるためのヒントやチェックリストをお届けします。

なお、一部の内容は日本心理学会が示す研究を参考にしており、感情と行動の関係性について心理的な視点からもやさしく解説しています。

自分軸を整えながら、後悔のない買い物習慣を育てていきましょう。

また、家計の見直しやお金の使い方について考える際には、金融広報中央委員会が提供する家計サポートサイト『知るぽると』もぜひ参考にしてみてください。

信頼できる公的情報を取り入れることで、より安心してお金と向き合えるようになります。

記事のポイント

- 「買うか迷う」心理の背景と原因をやさしく整理

- 後悔しないための判断基準と問いかけリストを紹介

- 感情に流されない買い物マインドの整え方

- 判断力を育てる行動アイデアと買い物習慣

買うか迷う心理の正体とは?|「欲しいけど不安」なときの頭の中

- 「欲しい」より「後悔したくない」が勝るとき

- 判断を感情にゆだねると後で迷いやすい

- “必要性”と“満足感”のバランスがわからない

- 迷っている時点で「違和感」を感じている可能性も

「欲しい」より「後悔したくない」が勝るとき

迷ってしまうのは、「欲しい気持ち」がある一方で、「後悔するかもしれない」という恐れも同時に感じているからです。

この感情のゆらぎは、人間の自然な心理反応でもあります。

心理学の研究でも、人は得られる喜びよりも、失うリスクに対して強く反応する傾向があるといわれています。

これは「損失回避バイアス」とも呼ばれ、「得をする」より「損をしない」選択を優先する心理の働きです。

とくに過去に失敗経験があると、「また同じことになるかも…」という防衛反応が働きやすくなります。「以前買ったけど使わなかった」「あとでセールになって損した気分になった」など、小さな記憶の断片が、判断にブレーキをかけることもあります。

でも、それは“慎重になろうとする力”でもあります。

衝動で行動するのではなく、一度立ち止まって考えることができているということ。

それ自体が、自分と真剣に向き合っている証でもあるのです。

「欲しい」と「不安」が同居しているときこそ、冷静に見つめ直すタイミングです。

関連

▶ ストレスで買い物してしまうあなたへ|やめたいのにやめられない気持ちを整理する方法

「また買ってしまった…」と落ち込む前に、感情に流される自分をやさしく受け止める方法を知っておきませんか?

この記事では、ストレスが引き金となる“感情消費”の仕組みを解説し、我慢に頼らずに浪費を整える考え方と行動のヒントを紹介しています。

判断を感情にゆだねると後で迷いやすい

買い物を「気分」で決めてしまうと、時間が経ってから「本当に必要だった?」と迷いやすくなります。

特に、感情の波が大きくなっているときには、判断が一時的に鈍ることが多く、自分にとってベストな選択ができないこともあります。

特に疲れているとき、寂しいとき、不安なときなどは、脳が「癒し」や「安心」を求めるモードに切り替わっているため、判断力が揺らぎがちです。

その結果、気づけば思ってもいなかった支出をしてしまい、あとから「なんであれを買ったんだろう…」と後悔につながることも。

こうした“気分の波”に気づくことは、感情と行動を切り離すための大きな一歩です。

「今の私は本当に冷静かな?」「これは必要だから欲しいのか、それとも不安を埋めたいだけなのか?」と、問い直す時間を持てるようになります。

この“間”をしっかり取ることで、感情に流されることなく、自分の意志で選ぶ感覚が育っていきます。

自分の気持ちを尊重しながらも、冷静さを保てる力を養うためには、こうした習慣の積み重ねがとても大切です。

“必要性”と“満足感”のバランスがわからない

「必要ではないけれど、あると嬉しい」そんな買い物ほど迷いますよね。

たとえば、見た目が可愛い雑貨や、限定カラーのコスメ、話題になっている便利グッズなど、「絶対に必要ではないけれど、持っていると気分が上がりそう」というものに出会ったとき、人は悩みやすくなるものです。

ここで大切なのは、“モノの価値”ではなく“自分にとっての意味”を見つめ直すことです。

価格やスペック、世間での評価よりも、「それを手にしたとき、私はどんな気持ちになるか?」を自分自身に問いかけてみてください。

買ったあとに「やっぱり良かった」と思える満足感は、単なる必要性だけではなく、気持ちの充足感や日常への彩り、心の安定感といった要素にも深く関係しています。

機能よりも“気分”が重要な場合もありますし、逆に“気分”だけで買ったことで使われずに終わることもあります。

だからこそ、「私にとって、これはどんな満たしになるのか?」「このアイテムを手に入れることで、私はどんな自分になりたいと思っているのか?」といった問いを通じて、そのモノがもたらす本質的な意味に目を向けることが、後悔のない選択への第一歩になるのです。

迷っている時点で「違和感」を感じている可能性も

スパッと「欲しい!」と思えるときと、なぜかモヤモヤする買い物とでは、実は直感の反応が違います。

心が「これだ」と即決できるときは、自分の価値観や欲求としっかり一致している可能性が高く、購入後も満足感を得やすい傾向にあります。

一方で、迷いが続くときは、意識していなくてもどこかに“引っかかり”を感じているサインです。

その引っかかりは、価格、タイミング、用途、所有感、あるいは“今の自分”に本当に必要かどうかといった、さまざまな違和感の集まりかもしれません。

たとえば「値段が高い」と感じるとき、その商品の価値と価格が釣り合っていないように感じているのかもしれませんし、「使う場面が想像できない」と思うときは、実際に自分の生活の中にそれを取り入れる具体性が欠けているのかもしれません。

また、「似たものをすでに持っている」と気づいたときは、本当に欲しいのは“モノ”ではなく、心の満たしだったり新鮮さだったりする場合もあります。

そうした小さな違和感に耳を傾けることは、直感を信じることと同じくらい大切です。

感情を否定せず、「私は何にひっかかっているのかな?」とやさしく問いかけてみるだけでも、自然と答えが見えてくることがあります。

買うか迷うとき、後悔しないための判断力を高める努力は素晴らしい一歩です。

でも、その迷いの根底に、将来のお金に対する『漠然とした不安』が潜んでいませんか?

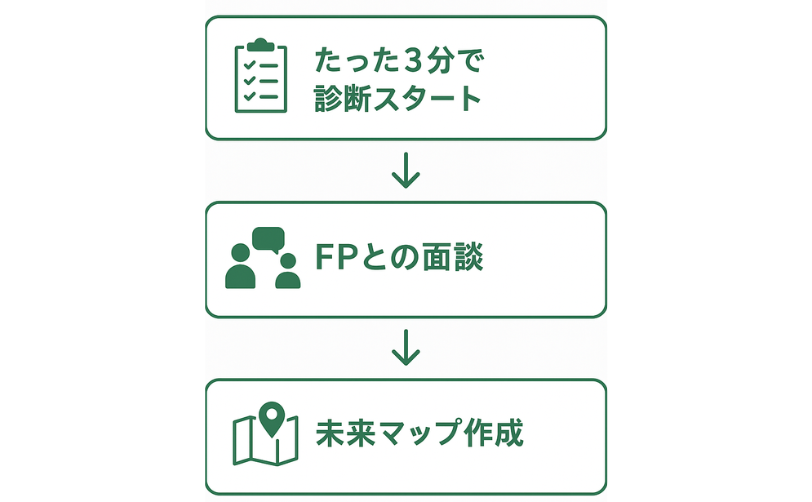

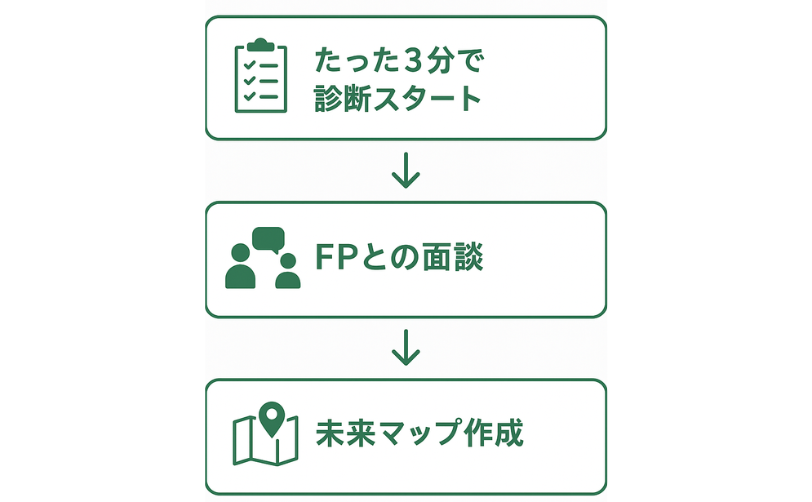

もし、日々の買い物判断だけでなく、教育費、老後資金、住宅ローンなど、将来の家計全体を見える化して安心したいと考えているなら、プロが寄り添う無料の『お金のみらいマップ』をご活用ください。

買うか迷うときに確認すべき判断基準とチェックリスト

- 「本当に必要?今じゃなきゃダメ?」と問いかける

- “買ったあとの未来”が具体的に想像できるか?

- 1日寝かせるだけで判断が変わることもある

- 「買う理由」と「買わない理由」を紙に書いてみる

「本当に必要?今じゃなきゃダメ?」と問いかける

その商品が「今しか手に入らない」と思うと、つい焦ってしまいます。

「限定」「残りわずか」「本日まで」などの言葉に出会うと、理性よりも直感が先に反応してしまうのは自然なことです。

でも、いったん立ち止まり、「本当に必要?」「今じゃなきゃダメ?」「来月でも、来年でも、欲しいと思うかな?」と自分に問い直してみてください。

自分の中にある“時間の圧”に気づくことで、少しずつ冷静さを取り戻すことができます。

心理学でも「スカーシティ効果(希少性の原理)」という概念があり、人は「手に入らなくなるかもしれない」と感じた瞬間に判断が早まる傾向があります。だからこそ、その思い込みを一度疑ってみることが大切です。

意外と、時間をおいても欲しいと思えるものは少ないものです。

数日後、「あれって何でそんなに欲しかったんだっけ?」と思うことも少なくありません。

冷静に見つめ直すことで、“買う理由”が明確になりますし、それが“自分にとって本当に必要なもの”かどうかを見極める力にもつながっていきます。

“買ったあとの未来”が具体的に想像できるか?

購入後、それを使っている自分の姿をリアルに想像できるかどうかも、大きな判断材料になります。

たとえば、その服を着て誰とどこに行くのか、どんな気分で過ごしているか、生活のどんな場面で役立っているのかなど、なるべく具体的なイメージを描いてみましょう。

「これを着て出かけたい」「この家電があると毎日が楽になる」「この道具があれば作業のストレスが減る」「このアイテムがあるだけで気分が前向きになる」など、使っている自分がいきいきとしている様子を思い浮かべられるかがポイントです。

この“未来のシミュレーション”ができると、買ったあとの満足度が高くなる傾向があります。

逆に、イメージがぼんやりしていたり、どこかに違和感がある場合は、「思ったより使わなかった」という後悔につながることも。

ぼんやりとした期待だけでなく、実感としての“未来の満足”が見えるかどうかが大切です。

買い物は未来への投資——だからこそ、未来の自分がそれを使って笑顔でいる姿を、しっかり思い描いてから決めてみてください。

1日寝かせるだけで判断が変わることもある

「欲しい!」と思ったときは、感情のピークにいる状態です。

その瞬間、気分が高揚していたり、ストレス発散の対象になっていたりと、判断がいつも以上に感情に引っ張られている可能性があります。

そんなときは、いったんカートに入れて“寝かせる”のが効果的です。

これは「時間を使って感情をクールダウンさせる」テクニックで、心理学的にも衝動をコントロールする手段として知られています。

実際、日本心理学会の知見でも、衝動的な行動は“待つこと”で抑制される傾向があるとされています。

一晩経つと、「そこまで欲しくなかったかも」「別のもので代用できるかもしれない」など、感情の熱が冷めて冷静に判断できる状態になっていることが多いです。

むしろ、「なんであんなに欲しかったのか思い出せない」と感じることも少なくありません。

時間を味方にすることで、衝動から距離が取れ、後悔の少ない買い物につながります。

特に24時間という“ワンクッション”は、迷っている自分の本音を見極めるうえでも、大きな効果を発揮してくれます。

「買う理由」と「買わない理由」を紙に書いてみる

頭の中でぐるぐる悩んでいると、余計に迷いが深くなります。考

えれば考えるほど堂々巡りになり、「どちらが正解なのか」が見えなくなってしまうことも少なくありません。

そんなときに有効なのが、「買う理由」「買わない理由」を実際に紙に書き出してみるというシンプルな方法です。

頭の中だけで考えるのではなく、言葉にして見える形にすることで、思考が客観的に整理され、自分の感情にも向き合いやすくなります。

たとえば、「買う理由」には「気分が上がる」「今しか手に入らない」「ずっと気になっていた」などがあるかもしれません。

一方で、「買わない理由」には「価格が高い」「似たものを持っている」「使う頻度が少なそう」などの現実的な視点が並ぶかもしれません。

こうして書き出してみると、どちらに気持ちが傾いているか、またどの理由により重みを感じているのかが視覚的にわかるようになります。

自分の中の“本音”や“違和感”を言語化することで、納得のいく判断に近づけるのです。

後悔しない買い物のための判断基準やチェックリストは、お金を賢く使うための大切なツールです。

しかし、この判断力が『将来の安心』という具体的な形になるのか、漠然とした不安を抱えていませんか?」

『迷いながら節約しているのに、将来が不安…』そんな“モヤモヤ”を抱えているなら、あなた専用の家計の未来を“見える化”する無料サービス『お金のみらいマップ』をぜひお試しください。

買うか迷ったときの判断力を鍛える習慣とマインドセット

- “買ってよかったものリスト”を作って判断力を育てる

- SNSや広告に流されない“自分ルール”を持つ

- 「買うこと=自分への愛」になっていないか見直す

- 買うか迷うときの判断に役立つ15の行動リスト

“買ってよかったものリスト”を作って判断力を育てる

過去に買って「これは本当に買ってよかった」と思えたものをリスト化してみましょう。

小さな雑貨から日用品、ちょっとした贅沢品まで、ジャンルは問わず構いません。

自分が心から満足できた買い物を振り返って書き出してみることで、思考が整理され、意外な共通点に気づくこともあります。

そのリストを見ることで、自分がどんな基準で満足しているのかが明確になります。

たとえば「毎日使っているもの」「誰かに褒められたもの」「気分が前向きになったもの」など、単なる価格や機能ではなく、“気持ち”や“体験”が満たされた要素が見えてくるでしょう。

それを基に、今の「迷い」の傾向を比較してみるのも効果的です。

今迷っている商品が、過去の“よかった買い物”とどれだけ共通点があるかをチェックしてみると、判断材料としての信ぴょう性が高まります。

逆に、過去に後悔したものと似た特徴がある場合は、注意信号と捉えることもできます。

経験から学ぶことが、あなたの判断力を確実に育ててくれます。

買い物は感情との対話でもあります。自分の“納得できる選び方”を少しずつ言語化していくことで、次第に“迷わない自分”へと近づいていけるのです。

SNSや広告に流されない“自分ルール”を持つ

「限定」「今だけ」「みんなが買ってる」——そんな言葉に惑わされやすいときこそ、自分ルールが役立ちます。

広告やSNSの情報は、私たちの「今すぐ手に入れなきゃ」という焦りを煽ることが多く、冷静な判断を妨げる要因になります。

たとえば「寝かせて3日経っても欲しかったら買う」「ポイント○○円以上のときしか買わない」「2回以上思い出したら購入候補にする」「同じ商品を1週間後にも覚えていたら検討する」といった、自分だけの“購入判断基準”をあらかじめ決めておくことで、勢いや気分だけでの買い物を防ぐことができます。

こうしたルールは“我慢”ではなく、“信頼できる自分”を育てるためのガイドラインです。

“自分が決めたルールに従って判断する”という積み重ねが、「私はちゃんと選べている」という安心感や、自己信頼にもつながっていきます。

ルールは厳しくなくて大丈夫。

むしろ、自分にとって現実的で、守りやすいルールを柔軟にアップデートしていくことで、「買う・買わない」の境界線が明確になり、ブレない判断軸が育っていきます。

「買うこと=自分への愛」になっていないか見直す

「がんばった自分にご褒美をあげたい」その気持ちはとても素敵なことです。

努力を認めてあげたり、何かをやり遂げた自分をねぎらったりする行為は、日々の生活において自己肯定感を育む大切な習慣です。

ただ、そのご褒美が“いつも買い物”でなければ気持ちが満たされない状態になっているとしたら、それは心が何かを訴えているサインかもしれません。

「買わないと報われた気がしない」「モノを手にしないと癒されない」と感じるときほど、自分の内側の欲求に丁寧に目を向けてみることが大切です。

お金を使うことだけが自己肯定感ではありません。自分を励ます言葉をノートに書き残す、ゆっくりお風呂に入る、自然の中を散歩する、好きな音楽を聴きながらお茶を飲む——そんな“非消費のご褒美”にも、自分を満たす力があります。

買い物だけに頼らない“心を整える選択肢”を増やすことで、気分の波に振り回されず、自分を本当の意味で大切にできるようになります。

買うか迷うときの判断に役立つ15の行動リスト

行動リスト

- 一晩寝かせる

- 買ったあとのシーンを具体的に想像する

- 紙に「買う理由/買わない理由」を書き出す

- カートに入れてから時間を置く

- 自分ルールに当てはまるか確認する

- “今必要?”と問いかける

- “今じゃないとダメ?”と問いかける

- 過去の「買ってよかったものリスト」と比べてみる

- 似たもので代用できないか考える

- 使用頻度を想像する

- SNSで他人と比べていないかチェックする

- 店頭で一度実物を見てみる

- 「欲しい」と思った理由を深掘りする

- 本当に“私らしい選択”か確認する

- 「後悔するなら、どんな理由?」と想像してみる

買うか迷ったその瞬間は、“本当に大切なお金の使い方”を考えるチャンス。

あなたが選んだ道が、自分をもっと好きになれる買い方になりますように。

あなたの『漠然としたお金の不安』を、『行動に変えられる安心』に変えませんか?