「電子マネーにしてから、なぜかお金が減るのが早くなった気がする」

「使ってる実感がないまま、気づけば残高がほぼゼロに…」

そんな風に感じたことはありませんか?

私も以前、同じように悩んでいました。便利なはずのキャッシュレス生活が、いつの間にか“お金が見えない怖さ”に変わっていたのです。

特に、感情が揺れているときほど、無意識に「ピッ」としてしまう。それが積み重なって、あとから後悔する。

でも、安心してください。

無駄遣いは「意志の弱さ」ではありません。

その背景には、心理的なメカニズムと習慣の構造があります。

この記事では、電子マネーで無駄遣いが増えてしまう理由と、

その“見えない支出”をやさしく整えるための思考と習慣の整え方を、

私自身の体験も交えながらお伝えします。

自分を責めるのではなく、「今ここから整えていけばいい」と思える。

そんなヒントを、一緒に見つけていきましょう。

記事のポイント

- 電子マネーが無駄遣いを引き起こしやすい心理的な仕組みを解説

- 家計簿アプリや支出記録で“見えない出費”を可視化する方法を紹介

- 無理せずできる「習慣」と「心の整え方」の工夫を提案

- 自分を責めずに整える、安心ベースの支出リセットメソッド

電子マネーで無駄遣いが増える理由とは?

- キャッシュレスで使った感覚が薄れる

- 少額決済の積み重ねが見えにくい

- 支払い方法が多すぎて把握しづらい

- ポイント還元に踊らされる仕組み

キャッシュレスで使った感覚が薄れる

私が現金払いから電子マネーに切り替えたとき、最初に感じたのは「支払いがラクになった」ことでした。

財布を開けずにピッと一瞬で支払いが完了する感覚は、まるで“買い物のストレス”から解放されたようで、確かに快適でした。

しかし、その快適さと引き換えに、私は「使った実感が極端に薄れている」ことに気づくようになりました。

レジでお金を出すというひと手間がないぶん、支出が自分の感覚に残りにくく、いつのまにか“お金を使った記憶”そのものが曖昧になっていたのです。

これは、行動経済学でも指摘されている「ペイン・オブ・ペイメント(支払う痛み)」の低下による現象です。

現金を渡す行為には、心理的に「自分のお金が減った」と実感する“痛み”がありますが、電子マネーではその感覚が著しく薄くなります。

その結果として、「少しくらいならいいか」「またチャージすれば大丈夫」といった気の緩みが生まれ、「つい使いすぎてしまう」状態に陥りやすくなるのです。

私自身も、1日で数件の買い物をしていたにも関わらず、「そんなに使った覚えがない」と感じる日が続き、明細を見て初めて金額に驚くということが何度もありました。

そのとき、「支払いがラク=お金が消えるスピードも早くなる」ということに、ようやく気づいたのです。

つまり、電子マネーの便利さには、感覚の麻痺という落とし穴がある。

まずはその仕組みに気づくことが、無駄遣いを減らす第一歩だと、私は痛感しました。

少額決済の積み重ねが見えにくい

私はコンビニでの買い物やカフェでの飲み物など、数百円の支出を「まぁいいか」と繰り返すうちに、月末には思っていた以上の出費になっていたことに何度も驚きました。

1回300円、500円といった支払いはその場では軽く済ませられるのですが、それが1日2回、3回と重なると、1週間で数千円、1ヶ月で1万円以上にもなることに気づいたとき、思わず「こんなに使っていたなんて」と言葉を失いました。

電子マネーの便利さは、少額決済が心理的に軽くなることにあります。

財布から現金を出す手間がないだけでなく、「チャリーン」といった感覚もなく、ただスマホをかざすだけで完了する。

その手軽さが、“お金を使っている”という感覚をどんどん薄れさせていきます。

特に、ちょっと疲れたときや仕事の合間に「コンビニスイーツでも買おうかな」「カフェでひと息入れようかな」といった自分へのご褒美は、ストレス対処としても効果があるように感じるため、習慣化しやすいものです。

私も「頑張ってるからこのくらいいいよね」と自分に言い聞かせながら、週に何度も利用していました。

しかし、その「このくらい」が積み重なった結果、月末に予想外の金額が出てくるのです。

「たった300円」「ちょっとだけのつもり」がいかに強力な無駄遣いの連鎖になっていたかを知ったとき、ようやく“見えない出費”の怖さを実感しました。

これは、脳が“累積の重み”を無視する仕組みによるものです。

個々の支出に大きな痛みがないと、記憶にも残りづらく、振り返りが難しくなります。

だからこそ、少額であっても「何度、どういうタイミングで使っているか」に気づくことが、無駄遣いを見直す第一歩になります。

支払い方法が多すぎて把握しづらい

PayPay、楽天ペイ、Suica、クレジットカード……。

私もかつては、キャンペーンや便利さに惹かれて、場面に応じていくつもの決済方法を使い分けていました。

「電車はSuica、買い物は楽天ペイ、飲食はクレジットカード」といった具合です。

そのときは、「支払いを効率化している」と思っていたのですが、あとで家計を見直そうとしたときに、どこでいくら使ったのかを把握するのがとても難しくなっていたんです。

特に月末になると、あちこちのアプリやカード明細を開いて「これは何の支払い?」「あれ、これはもう引き落とされたっけ?」と確認作業に追われ、疲れて途中で投げ出したくなることもしばしば。

便利なはずのキャッシュレス決済が、むしろ“家計の可視化”を遠ざけてしまっていたという矛盾に気づきました。

支払い方法が複数あると、それだけで記憶の断片化が起きてしまいます。

「この決済は何で払ったっけ?」「どこから引き落とされるの?」という不明瞭さは、支出の全体像をぼやかし、無駄遣いが“気づかれないまま”進行する温床になります。

私は今、思い切って決済手段を2〜3個に絞っています。

支払い方法を絞ることで、履歴の確認がスムーズになり、管理のハードルが一気に下がりました。

「どこで使ったかわからない」状態がなくなると、お金の流れに安心感が持てるようになります。

つまり、支出管理の第一歩は“使う手段を減らすこと”。これは「選択肢を減らすことで心が整う」という習慣化の基本にも通じます。

見えるからこそ整えられる——これは、私が実際にやってみて実感したことです。

私も、「なんとなく使っているうちに残高が減っている感覚」が不安で、何度も家計を見直そうとしてきました。

でも、数字を追うだけではなかなか“安心”にはつながらなかったんです。

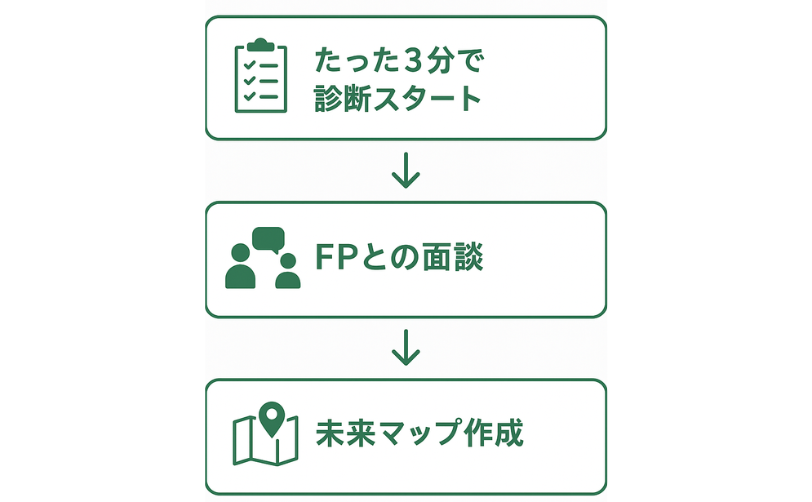

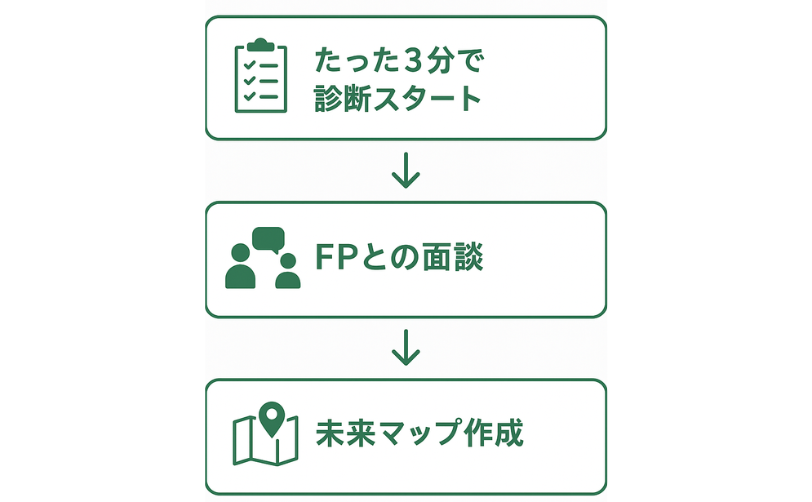

だからこそ、「お金の流れを整えたい」「もっと根本的に、お金との関係を見直したい」と思ったときに出会ったのが、『お金のみらいマップ』という無料サービスでした。

プロと一緒に、自分の今の家計と将来の目標を“見える形”で整理していくことで、「何をどうすればいいか」が少しずつ具体的になって、気持ちもラクになったのを覚えています。

電子マネーの無駄遣いも、“もっと大きな不安”のひとつのサインかもしれません。

「このままでいいのかな?」と感じたときこそ、自分らしいお金との付き合い方を考えるタイミング。

ポイント還元に踊らされる仕組み

私も「今なら○%ポイント還元!」という文言に何度も心を動かされました。

実際、ポイントが貯まるのはうれしいですし、「得した気分」になることで、買い物へのハードルがぐっと下がるのも確かです。

一見お得に見えるキャンペーンが多いからこそ、つい「今買っておかないと損かも」と焦ってしまう心理が働いてしまいます。

たとえば、以前私は「○○ペイ利用で20%還元」といったキャンペーンに惹かれて、予定していなかった日用品を大量にまとめ買いしたことがあります。

そのときは「どうせ使うものだから」と自分に言い訳していましたが、結果的に使い切れなかったり、無駄に在庫を抱えてしまったりして、後悔することになりました。

これは“ポイントを得る”という即時的な報酬が、“本来の目的である節約や適切な消費”の感覚を上書きしてしまうからです。

行動経済学でも、こうした“即時のリターン(ポイント)”が脳に強く働きかけ、本来の判断力を鈍らせてしまうことが知られています。

お得感に気を取られすぎると、「今しかない」という焦燥感や、「得を逃したくない」という損失回避の心理が強く働き、必要のない支出をしてしまうリスクが高まります。

ポイント還元はあくまで“おまけ”です。それを「目的」にしてしまうと、いつの間にか出費がかさんでしまうことに。

私もこのことに気づいてからは、「ポイントがつくから買う」ではなく、「本当に必要だから買う。その結果ポイントがついたらラッキー」くらいの感覚で付き合うようにしています。

キャンペーンやポイ活は上手に活用すれば味方になりますが、それに振り回されない“自分軸”を持つことが、無駄遣いを防ぐ最大のカギだと、私は実感しています。

関連

ポイント還元やキャンペーンに振り回される感覚、私も何度も経験してきました。

「なんでこんなに使ってしまったんだろう…」と感じたことがある方は、こちらの記事も参考になります。

電子マネーの支出を“見える化”する方法

- アプリの履歴や家計簿アプリでの管理

- 1週間ごとの“ざっくり”支出チェック

- 分類は最小限でOKにする

- 使わなかった日を記録してみる

アプリの履歴や家計簿アプリでの管理

私はZaimという家計簿アプリを使って、キャッシュレス支出を自動で記録するようにしました。アプリに銀行口座やクレジットカード、電子マネーを連携させておくだけで、いつどこで何に使ったかが一覧で表示されます。

この「自動で記録される」という仕組みがとても便利で、忙しい日々の中でも“お金の流れ”を把握できるようになったのは大きな変化でした。

特に、複数の支払い方法を使っていると、手動での記録では管理が追いつかず挫折しがちだった私にとって、まさに救世主のような存在です。

さらに、月ごとの集計グラフや支出カテゴリごとの割合が自動で可視化されることで、「今月は外食が多かったな」「意外と日用品に使っているかも」など、自分の“お金の癖”にも気づくことができるようになりました。

人間は「目に見えるもの」に安心感を覚える傾向があります。

これは心理学でも実証されていることで、目に見える情報が脳に与える影響は大きいとされています。

電子マネーの“見えない支出”も、履歴として可視化することで、「ちゃんと把握できている」「今月のバランスはどうかな?」といった自覚と安心感が生まれるのです。

今までは「なんとなく使って、なんとなく減っていく」お金に不安を感じていましたが、アプリを使って“見える化”したことで、お金との距離感が少しずつ近づいたように思います。

関連

アプリでの自動記録も便利ですが、「紙のレシートがごちゃごちゃして嫌になる」という方には、こちらの記事もおすすめです。

1週間ごとの“ざっくり”支出チェック

毎日細かく記録するのは負担ですが、週に1回だけざっくりと支出を見返す習慣を取り入れるだけでも効果があります。

私の場合、日曜の夜に10〜15分ほどの時間をとって、アプリの履歴やクレジットカードの明細をチェックするようにしています。

リラックスできる音楽を流しながら、お茶を飲みつつ「今週の使い方どうだったかな」と静かに振り返るこの時間が、今ではちょっとした習慣になっています。

このとき意識しているのは、「正確さよりもざっくり傾向をつかむ」こと。

たとえば「今週は外食が多かったかも」「コンビニに3回も行ってる」「ストレス溜まってたな」など、数字よりも“行動パターン”に目を向けるようにしています。

無理に全てを帳尻合わせしようとすると疲れてしまいますし、かえって管理が苦しくなるので、「振り返ること自体に意味がある」と自分に言い聞かせています。

週単位のゆるい見直しは、自分の使い方への“気づき”を与えてくれるきっかけになります。

完璧な記録ができなくても、「なんとなく流れが見えた」だけでも十分。

そう思えるようになってから、支出への罪悪感が減り、気楽にお金と向き合えるようになりました。

分類は最小限でOKにする

最初は細かく「外食」「日用品」「交際費」「交通費」「カフェ代」「仕事関連費用」などに分けていました。

アプリ上ではカテゴリごとにきれいに色分けされ、視覚的には満足感があったのですが、入力時には「これはどのカテゴリに入れるべきか…」と迷ってしまい、1件の記録に時間がかかるようになっていました。

結果的に、記録が面倒に感じる日が増え、だんだんと家計簿アプリを開かなくなってしまったんです。

そこで思い切って、「生活費」「趣味・その他」「特別支出」など、ざっくり2〜3カテゴリに絞ることにしました。

この変更だけで、記録のハードルがぐんと下がり、毎日のルーティンにしやすくなりました。

たとえば「生活費」には食費・日用品・交通費などをすべて含めてしまい、「趣味・その他」にはカフェ代や娯楽・美容などを一括でまとめるイメージです。

分類がシンプルになると、記録が苦じゃなくなります。

「完璧に分ける」ことよりも「続けられる仕組みにする」ことのほうが大切だと気づいた瞬間でした。

そして、ざっくりでも記録を継続できれば、月ごとの傾向や自分の支出パターンが自然と浮かび上がってくるようになります。

「見直せる記録が残っている」という安心感が、家計管理への自信にもつながっていきます。

使わなかった日を記録してみる

私はカレンダーに「ノースペンドデー(お金を使わなかった日)」の印をつけるようにしました。

最初は軽い気持ちで始めたのですが、たった1日でも「今日は使わなかった」と記録することで、思っていた以上に達成感が生まれました。

日々の生活の中で、何も買わずに終わる日というのは意外と貴重で、記録して目に見える形にすることで「今日はうまく過ごせた」という満足感が得られるのです。

私はリビングのカレンダーに、スタンプやシールで印をつけるようにしています。

「○」マークをつけるのが楽しくて、ゲーム感覚で続けられるのもポイントです。

今では家計簿アプリと連動させて、ノースペンドデーを一覧で見られるようにもしていて、「自分は意外とがんばってるな」と確認できるのがうれしい時間になっています。

この方法は、浪費の抑止力としても非常に効果的です。「ちょっと買いたいな」と思ったときでも、「今日はノースペンドデーにしたいからやめておこう」という意識が自然に働くようになります。

「使わなかった日がある自分」を可視化することが、小さな成功体験として積み重なり、少しずつ無駄遣いを減らす力になっていくのです。

また、「使わないこと」がポジティブに評価されると、お金の使い方全体に対する自己肯定感も上がります。

節約を義務ではなく、ひとつの自己成長の記録としてとらえ直すことができるのです。

無駄遣いをなくす“心の整え方”と習慣術

- ストレスや寂しさでの消費を自覚する

- 「感情とお金の関係」に気づく習慣

- 買わないご褒美を設定する

- 自己否定を手放し、“整えている途中”と捉える

- 電子マネー 無駄遣い なくすための15のヒント

ストレスや寂しさでの消費を自覚する

私が最も無駄遣いしていたのは、疲れていた日や心がざわついていたときでした。

「頑張った自分にご褒美」「気分を上げたいからちょっと買い物」——こうした感情の反応としての支出は、“本当の欲求”ではなく“心の空白”を埋める行動であることが多いです。

とくに夜遅くや休日の午後など、ひとりの時間が長いときほど、「何かで気を紛らわせたい」という思いが強くなりがちでした。

SNSで誰かの楽しそうな投稿を見たあとに、「私も何か買って満たされたい」と感じるような瞬間もありました。

こうした“感情の波”に気づくことが、無駄遣いを減らす第一歩です。

買い物そのものではなく、買いたくなるきっかけとなった「気持ち」に意識を向けることで、少しずつ心のバランスを取り戻せるようになります。

まずは「なぜ買いたくなったのか?」「その前にどんな気持ちだった?」と、自分に問いかける習慣を持つことが大切です。

その小さな気づきが、行動の選択肢を増やし、無意識の消費から私たちを少しずつ解放してくれます。

「感情とお金の関係」に気づく習慣

心理学でも言われているように、感情と行動は深くつながっています。

たとえば、怒っているときに強くドアを閉めたり、落ち込んでいるときに甘いものを食べたくなったりするのも、感情が行動に影響を与えている証拠です。

私は、「お金を使いたくなったとき=感情が動いているとき」だと気づいてから、まずは気持ちに注目するようになりました。

それまで私は「買いたい」という衝動にすぐに従ってしまっていたのですが、その背景にある“気持ちの動き”に目を向けるようになったのです。

たとえば、仕事でうまくいかず自信をなくした日には、「何か買って気分を立て直したい」と思っていたことがありました。

また、予定がなく孤独を感じた日曜日の午後には、ネットショッピングで時間を潰すことで寂しさをごまかそうとしていたこともあります。

その結果、「寂しさからくる買い物」「焦りからの買い急ぎ」「不安からのストック買い」など、感情ベースの消費パターンを見つけることができ、冷静に対処する手立てを持てるようになりました。

今では、買い物したくなったときこそ「今、自分はどんな気持ち?」と立ち止まることが、自分を整える時間にもなっています。

買わないご褒美を設定する

たとえば、「今日はコンビニに寄らなかったら、夜に好きな映画を見る」など、“お金を使わなかった自分”への報酬を用意する方法です。

このような“買わないこと”に対してポジティブなご褒美を与える習慣は、脳に新しい快のルールを刻むことにつながります。

たとえば、「カフェに寄らずに帰れたら、家でお気に入りのハーブティーを飲む」「洋服を買わずにやり過ごせたら、ゆっくりバスタイムで癒す」など、日常のなかで自分を満たす方法はたくさんあります。

これは“行動に対するポジティブな報酬”をつくる習慣で、脳が「買わない=いいこと」と認識するようになり、自然と無駄遣いが減っていきます。

買うことで得られる満足感を「別のかたちの喜び」で代替することができれば、無理なくお金の使い方が整っていくのです。

自己否定を手放し、“整えている途中”と捉える

過去に無駄遣いしてしまった経験があっても、それを“失敗”ではなく“経過”と受け止めることが、心を整える第一歩です。

「またやっちゃった」「自分はダメだ」といった自己否定の言葉を繰り返すよりも、「今回は気づけたから大丈夫」「次はこうしよう」と、学びとして捉えることで、自分との関係がやわらかくなります。

自分を責める気持ちは、変わりたいと願う真剣さの裏返しでもあります。

でも、その厳しさが続くと、やがて心が疲弊し、「どうせまた同じことを繰り返す」と諦めの感情に包まれてしまうこともあります。

だからこそ、小さな変化に気づき、自分をねぎらう姿勢が大切です。

私も「どうせ自分なんて続かない」と落ち込んだ時期がありましたが、「整えようとしていること」自体に価値があると気づいてから、前向きに続けられるようになりました。

「今日は余計な買い物をしなかった」「一度カゴに入れて、やっぱりやめられた」——そんな些細な成功体験を丁寧に拾い上げていくことで、少しずつ自己肯定感が回復していきました。

少しずつでも意識を向け続けることで、気づけば“なんとなく使う”ことが減り、心もお金も穏やかになっていくことを実感しています。

そのプロセスこそが、私にとっての「本当の整える」という意味になっていったのです。

関連

私も以前は、「またやっちゃった…」と自己嫌悪に陥ることが多くありました。

そんな方には、罪悪感とうまく付き合う方法をまとめたこちらの記事もおすすめです。

電子マネー 無駄遣い なくすための15のヒント

15のヒント

- 現金感覚を忘れないために、週1回は現金払いにしてみる

- 家計簿アプリに連携して支出を自動で記録

- 毎週“ざっくり”支出を見直す時間をつくる

- 支払い方法を2つ程度に絞る

- ノースペンドデーをカレンダーに記録

- ポイント還元より“必要性”を重視

- ストレスを感じたら、まず深呼吸

- 感情の動きと買いたくなる気持ちをつなげて観察

- 「買わなかったご褒美」を準備する

- カテゴリを最小限にする

- 「自分を整える途中」と何度も自分に言い聞かせる

- SNSで無理な節約投稿と比較しない

- 使いすぎた日は「気づけた日」と捉える

- 手書きメモで「今日使った金額」だけ記録する

- 自分に合ったやり方を選び、他人と比べない

無駄遣いは「ダメな自分」の証明ではなく、気づきをくれる大切なサインです。

電子マネーと上手に付き合うためには、数字の管理だけでなく、心の習慣を整えることが欠かせません。

自分を責めず、「私は今、整えている途中なんだ」とやさしく言い聞かせながら、今日から一つずつ、行動を見直していきましょう。

💡この記事を読んで、「もっと自分らしいお金との付き合い方を見直したい」と感じた方へ。

あなたの『漠然としたお金の不安』を、『行動に変えられる安心』に変えませんか?

『お金のみらいマップ』は、将来に対するモヤモヤを“今できること”に落とし込むサポートをしてくれる無料面談サービスです。

「節約が続かない」「自分に合った整え方が知りたい」と思ったときこそ、じっくりと向き合うタイミングかもしれません。

👉 無料で“お金の整え方”を見つける『お金のみらいマップ』をチェックする

関連

◆ あわせて読みたい関連記事 ◆

電子マネーの使い方を整えることは、支出全体や気持ちとの向き合い方にもつながります。

無理なく整えていきたいときは、こちらの記事もおすすめです👇